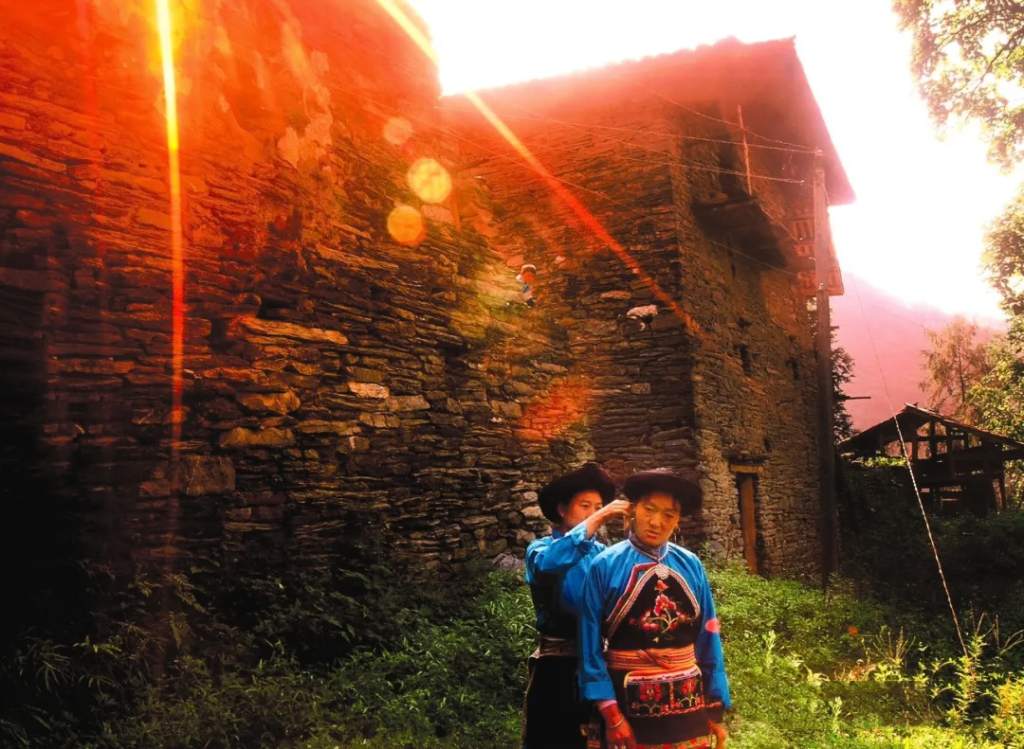

在川西北的崇山峻岭间,云雾缭绕的羌寨深处,藏匿着两本“无字史书”——羌族石碉房与吊脚楼。它们以石为骨、以木为魂,讲述着古羌人对抗自然、守护家园的智慧史诗。

羌族石碉房,被《后汉书》称为“邛笼”,以片石和黄泥砌筑,形如利剑直刺云霄。高达十余米的墙体厚达一米,无梁无柱,却能在汶川大地震中屹立不倒。至今仍诉说着“一夫当关,万夫莫开”的防御传奇。

碉房层叠而上,下宽上窄,暗合“天圆地方”的宇宙观;三层结构分工明确,—底层圈养牲畜、中层人居、顶层储藏粮草,是羌族“垂直聚落”的生态智慧。冬暖夏凉的黄泥墙,开凿仅容一身的窄窗,既是抵御严寒与战火的铠甲,更是与雪山对话的眼睛。

羌族吊脚楼比较粗犷豪迈。以杉木为骨,半悬于陡坡之上,底层架空防潮防兽,上层住人,顶层储物,完美适应岷江上游的险峻地形。

木构穿斗、卯榫咬合,不用一钉一铁,却在汶川地震中成为“生命方舟”。火塘是吊脚楼的灵魂,终年不熄的火焰供奉着白石神,也温暖着羌人的日常。

廊檐下可以熏制腊肉、窗框上雕刻的羊角图腾,让粗犷的木楼浸染着人间烟火。当月光洒过碉楼,吊脚楼里飘出咂酒歌谣,便是羌寨最动人的夜晚。

羌族的石碉房与吊脚楼,是绝壁上的生存宣言,是石头与云雾的对话。它们告诉我们:真正的智慧,从不是与自然对抗,而是在险境中开辟生机。